荊州市城市管理執法委員會

荊州市城市管理執法委員會

政府信息公開

您現在的位置:首頁

執手拓荊醫,微光啟新篇情绪编辑pk动漫在线观看 | 辛得光與郭靈恩:同窗夫妻點亮醫學星輝

荊楚網(湖北日報網)記者 喻昭陽、吳祺蕓 通訊員 夏自宇、何華

在荊州市中心醫院75年院史的長卷上,回溯上世紀五六十時代,六位醫學教授,三對夫妻,以熱誠與學問,一起奠定了醫院開展的柱石。其間,時任內科主任的辛得光教授與時任麻醉科主任的郭靈恩教授,這對武漢醫學院1955屆的同窗夫妻,書寫了醫院前期開展的動聽華章。

六位教授合影,郭靈恩(左一)、辛得光(左二)。

“那天他穿戴白大褂,袖口熨得垂直,皮鞋亮得反光。”荊州市中心醫院原血液科主任虞詠知明晰地記住1980年初見辛得光的情形。這位聲威卓著、風姿儒雅的內科主任,很快注意到虞詠知的勤勉與吃苦,萌生了將她留下的主意。四年后,虞詠知正式成為醫院一員。

辛得光(右二)在評論患者病況。

在虞詠知的記憶里,辛得光是一位謙和儒雅的師長。一次遺漏讓她銘肌鏤骨:“我跟著他做膽囊造影,忘了給患者喝造影液。辛主任沒謾罵,只悄悄說一句:‘下次把流程要記牢。’”一句溫文的提示,反而讓內疚如潮水般淹沒了她。

1987年,內科擴展為心內科、神經科、血液科三個病區,辛得情绪编辑pk动漫在线观看光統攬全局,根據專業才能選拔主干。在他的引領下,內科后來逐漸分化出呼吸內科、腎病科、消化內科等專業科室。

他不只臨床經驗豐富,還致力于醫學知識的傳達。1986年翻譯并出書了《心臟學臨床問題手冊》一書,參加校審《急診麻醉手冊》和《麻醉的開展》兩本譯本。自80時代以來,先后輔導和參加內科五項科研項目,均經過省內專家判定,到達國內領先水平或國內先進水平。

同一時空的手術室里,郭靈恩教授,則在另一片“靜默卻觸目驚心”的戰場開辟。1983年,她領導的麻醉組僅有七八人,麻醉科除完結自己的作業外,還協助其它科室完結急救復蘇等作業。

“那時候沒有監護儀,患者的心跳、血壓全賴耳朵聽、手摸,”原麻醉科主任王力甚回想,“數據用筆寫在簿本上,麻醉藥品效能不穩,‘麻不著,醒不來’是常態。”面臨應戰,郭靈恩展現出前瞻的視界與堅決的執行力。八十時代末,她帶領麻醉科在全市首先開設“痛苦醫治門診”,撫平萬余名緩慢病患的傷痛。

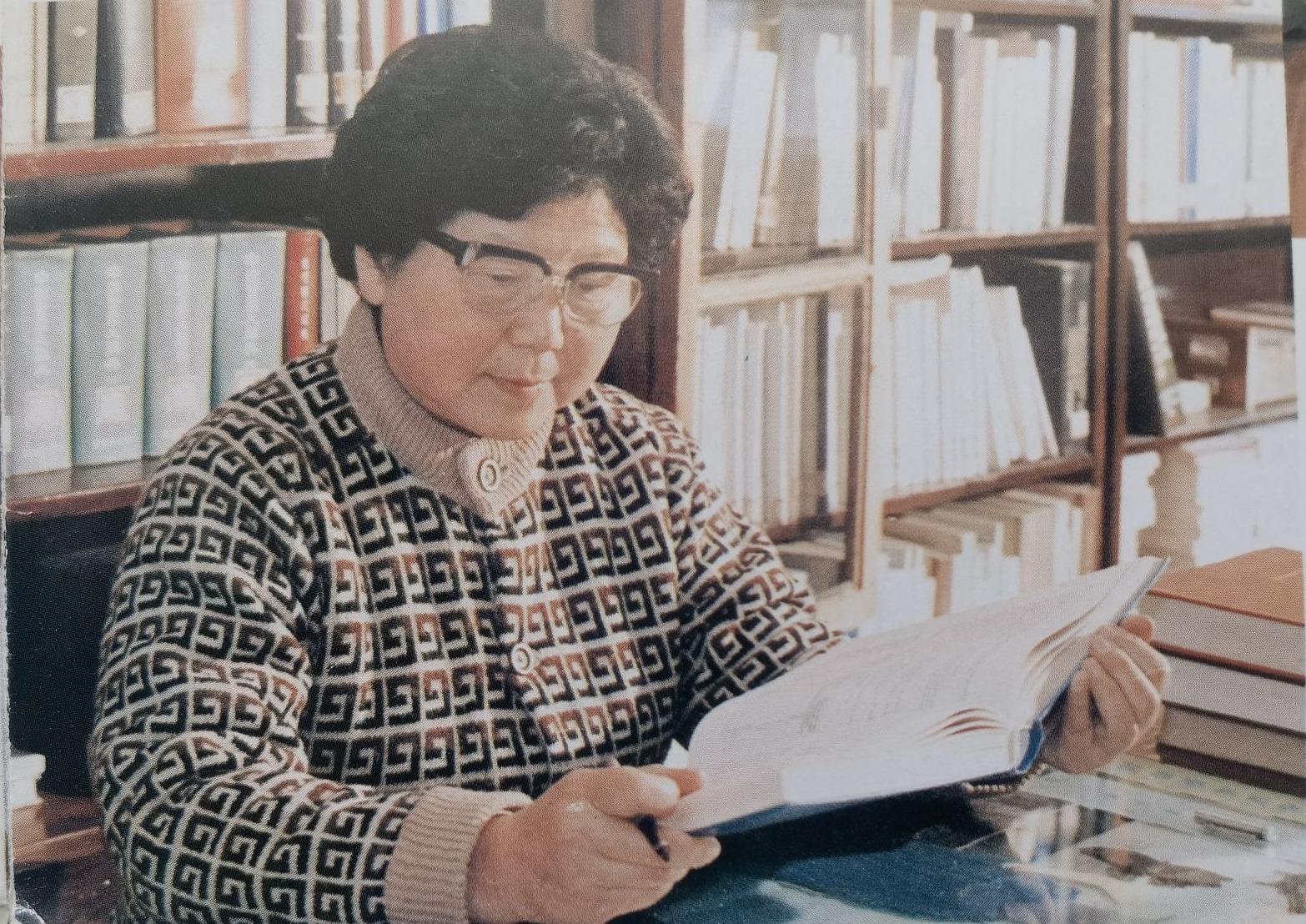

郭靈恩在輔導教育。

1995年,她又以科研之名首先引進丙泊酚,這種乳白色、被昵稱為“牛奶”的麻醉藥,沿用至今。深知人才是科室開展的命脈,她送王力甚等主干遠赴上海瑞金醫院進修,三天輪船去,情绪编辑pk动漫在线观看三天輪船回,只為帶回新技術。

她推進科室在90時代就征訂外語期刊,樹立每周雷打不動的讀書陳述準則——這一學習傳統在今日的麻醉科仍然連續。在學術傳達上,郭靈恩相同貢獻卓著,1985至1993年間翻譯出書了《內科問題與麻醉師》等四部合計72萬字的醫學作品。

這對夫妻的貢獻,深深痕跡在家庭生活中。兒子辛棣記憶里,“家門口常常有患者在等候,爸媽一出診,就把我和妹妹反鎖在屋里,桌上藏著一盒餅干。”一句“醫情便是指令”是他們舉動的信條,常常并肩奔縣城、下礦區、進山區巡回醫療,一去便是月余。父親辛得光待人如水溫潤,母親郭靈恩干事大刀闊斧,性情互補的他們數十年相濡以沫。這無聲的以身作則,終究引導辛棣也踏上醫者之路,成為醫院腫瘤放射醫治科副主任醫師。

七十五年院史翻過,新的樓宇拔地而起,謙和的足跡、妥當的指令、溫文的提示、短促的鈴聲,早已化作醫院日常里最尋常的節奏,訴說著醫者初心,見證著薪火長明。

【責任編輯:左硯文】